북한에서 쓰는 ‘인민체육인(人民體育人)’은 글자 그대로 인민 가운데 최고의 체육인이라는 뜻이다. 단순한 직업 명칭을 넘어, 사회주의적 체육 이념과 국가 정책이 결합한 정치·사회적 칭호이다. (본 코너 1551회 ‘북한에선 왜 ‘스포츠’ 대신 ‘체육’이라는 말을 많이 쓸까‘ 참조)

북한에서 ‘인민’은 노동계급과 근로대중을 뜻하는 핵심 정치어이다. 북한은 창건 초기부터 *‘근로인민의 국가’를 내세워 ‘인민’이 곧 국가의 주인임을 선전했다. 남한에서 주로 쓰는 ‘국민’이 법적으로 국적을 가진 사람 전체를 지칭하는 중립적 개념이라면, ‘인민’은 노동자·농민·근로 대중 등 착취 계급이 아닌 다수 민중을 강조한 것이다.

‘체육인’은 체육 활동을 직업 또는 사회적 사명으로 삼는 사람들을 말한다. 선수, 지도자, 과학자 등이 여기에 속한다. 인민체육인이라는 말은 단순히 국민 체육인이 아니라, 인민을 위한 체육 사업을 수행하는 혁명적 주체라는 뉘앙스를 지닌다.

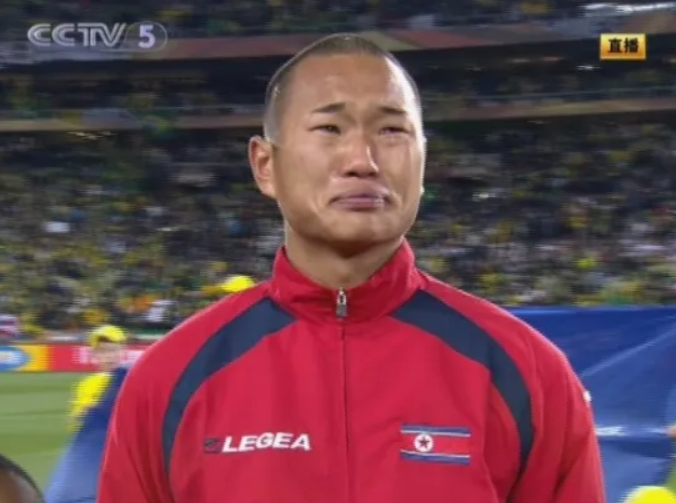

인민체육인은 조선민주주의인민공화국에서 체육인에게 수여하는 가장 영예로운 명예칭호로, 올림픽이나 세계선수권대회 우승자에게 주로 주어진다. 정대세의 경우 남아공 월드컵 본선까지 북한을 이끈 공로를 인정받아 인민체육인의 칭호를 받았다. 인민체육인이 되면 내각의 차관급 대우를 받는 것으로 알려져 있다. 평양에 있는 아파트와 고급 승용차를 제공받기도 한다.

북한은 1966년 북한의 최고인민회의에서 인민체육인 칭호를 공식적으로 도입, 체육 발전에 특별한 공헌을 한 인물에게 수여한다. 신금단(육상), 박두익(축구), 한필화(스피드스케이팅), 리호준(사격), 박영순(탁구), 리분희·유순복(탁구) 등 북한의 세계적 스포츠 스타들이 인민체육인 칭호를 받았다.

북한에서 처음으로 인민체육인 칭호를 수여받은 선수는 1966년 10월 9일자 ‘노동신문’에 실린 신금단과 박두익 선수이다. 신문은 신금단 선수에 대해 “육상선수였던 신금단 동무는 평범한 철도노동자의 딸을 나라의 어엿한 체육인으로 내세워준 당과 수령의 은덕에 보답하기 위해 훈련하고 또 훈련하여 국제경기들에서 승리의 금메달을 쟁취하고 세계 새 기록을 연이어 갱신함으로써 주체조선의 필승의 기상을 남김없이 과시하며 ‘세계육상계의 여왕’으로 이름 떨쳤”으며, 박두익 선수에 대해서는 “우리나라 축구팀이 세상사람들을 놀래우며 ‘세계축구선수권대회 역사에서 예상을 뒤집어엎은 최대의 파문’을 일으킨 제8차 세계축구선수권대회 때 통쾌한 득점성공으로 우승후보팀으로 지목되고 있던 이탈리아팀을 타승하는데 기여”했다고 소개했다.

북한에서 인민체육인 칭호를 받은 수는 정확히 알려진 최신 통계는 없지만, 과거 발표된 정보들을 통해 2011년 기준으로 200명 정도가 되는 것으로 전해졌다.

[김학수 마니아타임즈 기자 / kimbundang@maniareport.com]

<저작권자 © 마니아타임즈, 무단 전재 및 재배포 금지>